L’ordine dei cavalieri Teutonici nacque nel 1190-91 quando alcuni mercanti e artigiani al seguito del Barbarossa nella terza crociata, fondarono ad Acri, Messina e Brindisi, degli ospedali specificatamente rivolti all’accoglienza dei pellegrini germanici

Nel 1196 l’ospedale di Santa Maria dei Teutonici di Acri, divenuto di fatto la casa madre di un’organizzazione oramai consolidata, ottenne lo status di congregazione religiosa autonoma e la protezione della Sede Apostolica. Nel 1197 Enrico VI, volendo sfruttare a proprio vantaggio la presenza nell’isola di gente di nazionalità germanica, anche al fine di tenere a bada la riottosa nobiltà siciliana, assegnò alla congregazione di Acri la chiesa della Santissima Trinità di Palermo, fino ad allora appartenuta ai Cistercensi.

Si forma così il primo embrione di quel vasto patrimonio di cui, nel corso dei secoli seguenti godettero in Sicilia i cavalieri Teutonici, canonicamente riconosciuti da Papa Innocenzo III nel febbraio del 1199.

Fu tuttavia dopo il 1216, quando il gran maestro dell’ordine divenne uno dei più stretti collaboratori dell’imperatore e fu eletto papa Onorio III, particolarmente benevolo nei confronti dei teutonici, che l’ordine acquisì una indiscussa influenza.

Nel 1217 l’ordine si vide assegnare infatti i redditi fiscali all’ospedale di Messina e nel 1219 attraverso “la più grande donazione mai realizzata a favore di un ordine religioso militare nel regno di Sicilia” (K. Toomaspoeg, I cavalieri teutonici tra Sicilia e Mediterraneo, 2006) l’ospedale di San Giovanni dei lebbrosi di Palermo con tutto il suo patrimonio comprendente anche cinque grandi feudi ubicati nella Sicilia occidentale.

La capacità e la scaltrezza politica dei Teutonici appare particolarmente evidente durante i fatti del Vespro quando i cavalieri riuscirono a sostenere contemporaneamente sia gli aragonesi, probabilmente finanziandone la spedizione nell’isola, sia gli angioini cui invece restarono fedeli nella terra ferma. Posizione ambigua ma lungimirante che consenti all’ordine di ottenere nel 1286 la protezione di re Giacomo e la conferma di “tutti i castelli, casali, uomini e beni che possiede per concessione dei re e principi e largizione dei fedeli”.

Risale a questo stesso periodo l’acquisizione da parte dei cavalieri della chiesa di Sanctam Mariam de criptis rebellatis, posta in territorio di Noto.

Seppur non disponiamo dell’atto di concessione l’appartenenza della chiesa all’ordine ci è nota attraverso alcune pergamene, tra cui una datata febbraio 1287, con cui il canonico siracusano Enrico Traversa, chiede al giustiziere del Val di Noto, di far cessare le “indebite molestat et multipliciter inquietat” che il precettore dei Teutonici arrecava circa il possesso della chiesa, già concessa al Traversa dal vescovo siracusano.

Nel giugno dello stesso anno il giustiziere, non ritenendo validi i motivi addotti dal canonico siracusano, emette una sentenza in cui riconosce la titolarità del possesso dei teutonici. (G. La Mantia, Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia, Vol. 1, 1918).

Ad oggi la localizzazione di questa chiesta rupestre, affidata ai Teutonici alla fine del XIII secolo, e che scompare dalla documentazione già nel XV secolo, appare sconosciuta.

Tuttavia questa doveva certamente trovarsi all’interno del feudo della Canseria, posto a circa 5 km da Canicattini Bagni, di proprietà degli stessi cavalieri.

Le terre della Canseria rappresentavano infatti uno dei maggiori cespiti della precettoria di Noto, città in cui i cavalieri possedevano anche una chiesa, dedicata alla SS. Trinità, e numerose altre proprietà immobiliari.

L’autonomia e l’influenza dell’ordine nell’Isola entra in crisi già nella seconda metà del Quattrocento quando il commendatore dell’ordine in Sicilia, entrato in forti contrasti con il gan maestro, cedette a papa Innocenzo VIII, in cambio una pensione annua, la gestione delle proprietà siciliane dell’ordine.

(K. Toomaspoeg, Les Teutoniques en Sicile, 2003) Il papa, alla stregua di un semplice beneficio ecclesiastico, assegnò nel 1492 i beni dei teutonici al cardinale Rodrigo Borgia che a sua volta, dopo essere stato eletto papa, lo concesse al cardinale Federico di San Severino, forse per ripagarlo del suo voto favorevole in conclave.

Nel 1495 il San Severino, anch’egli in cambio di un compenso, cedette quella che era ormai chiamata “Commenda della Magione di Palermo”, all’arcivescovo Alfonso d’Aragona, figlio illegittimo del Cattolico e quindi di fatto alla corona spagnola, che da allora ne dispose pressoché liberamente.

Dopo la scomparsa dell’ordine in Sicilia le terre della Canseria, così come l’intero patrimonio della Magione furono gestite, per oltre tre secoli, da ecclesiastici commendatari finché, nel 1786, dopo essere state aggregate all’ordine Costantiniano, furono concesse in appannaggio a principi della famiglia regnante.

Nel 1801 circa 170 ettari del feudo della Canseria furono concesse in enfiteusi al barone Gaetano Barresi che avviò consistenti lavori di ampliamento e restauro della grande masseria che rappresentava il centro direzionale della proprietà.

Una mappa del feudo Canseria, databile al 1796, (Arch. di Stato di Palermo, Disegni e piante topografiche, Commenda della Magione, Vol. 1671, f. 6) derime definitivamente il dubbio circa la localizzazione della chiesa rupestre, che appare segnata sul fianco Nord della Cava Grande, nei pressi della cosiddetta “Grotta dei Briganti”.

La localizzazione dell’antico luogo di culto proprio in quei luoghi e l’evidente corrispondenza toponomastica tra “Criptis rebellatis” e “Grotta dei Briganti” consente tra l’altro di ipotizzare che l’attuale toponimo abbia poco a che fare con il brigantaggio postunitario ma sia invece da far derivare proprio dalla chiesa dei Teutonici.

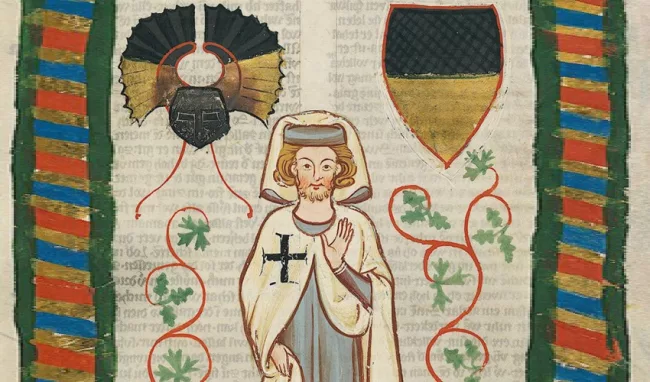

In copertina: Cavaliere Teutonico da una miniatura del Codex Manesse, Biblioteca Universitaria Heidelberg, tratto da www.stupormundi.it

© E' VIETATA LA RIPRODUZIONE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI