Agli albori dell’età moderna, nel 1505, nei 12 centri abitati di quella che oggi sarebbe la provincia di Siracusa, vivevano circa 60.000 abitanti. Poco più della metà di questi abitavano nelle città demaniali di Siracusa, Noto e Lentini.

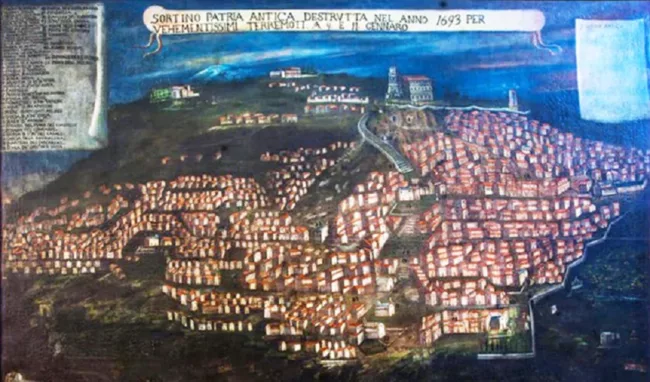

Il resto della popolazione viveva nelle cosiddette “terrae” feudali: cittadine e borghi soggetti alla signoria di un feudatario. La gran parte di questi ultimi erano concentrati in un piccolo triangolo di terra degli Iblei, con lati non più ampi di 20 Km: a Buccheri, Buscemi, Ferla, Palazzolo, Sortino e Cassaro.

Centri che dopo aver superato gli effetti devastanti della peste trecentesca e in costante crescita demografica per tutto il Quattrocento, avevano raggiunto dimensioni significative, alcuni al limite della soglia dei 5.000 abitanti parametro che convenzionalmente viene utilizzato per definire, in età preindustriale, il carattere urbano di un centro abitato.

Se Sortino a quel tempo si attestava attorno ai 4.500 abitanti, e Palazzolo e Ferla sui 4.000, Siracusa poteva

contare infatti su poco più di 10.000 abitanti, mentre Augusta, anch’essa demaniale, superava di poco i 2.000.

Centri densamente popolati dunque, e non solo in riferimento al territorio siracusano, ma anche a quello dell’intero regno, che presentava un panorama insediativo con una media abitativa per centro, stimabile attorno ai 3.500 abitanti.

Gli atti quattrocenteschi, disponibili presso gli archivi italiani e spagnoli, mostrano come anche nei centri iblei si svilupparono condizioni di emancipazione politica, sociale ed economica assolutamente in linea con le altre città e terre del regno.

Perché, sul modello delle città demaniali, anche le terre iblee assunsero una personalità giuridica pubblica che gli consenti di dotarsi di organismi amministrativi in parte dipendenti dal feudatario e in parte dotati di poteri autonomi.

Una forte impronta “municipalistica” quella consolidatasi nelle comunità iblee che consentirà, nel corso del cinquecento, di “imporre” ai feudatari la stipula di costituzioni cittadine su basi fortemente compromissorie.

“Patti o capitoli” quelli stipulati tra i feudatari e i loro vassalli che definivano formalmente per la prima volta: i poteri, i compiti e i salari degli ufficiali baronali, le norme sulla elezione delle autorità cittadine, la scelta dei giudici e, non meno importante, le norme che regolavano l’imposizione di gabelle e dazi, i diritti di privativa, gli usi civici, le produzioni artigianali, il commercio e le compravendite.

Il contestuale emergere di un ceto che oggi potremmo definire di “benestanti o facoltosi” – appaltatori, grossi allevatori, medici, sacerdoti e notai – segna inoltre l’affermazione di un “ceto di mezzo” che ritroviamo, sempre più spesso, a capo di quel partito che entra in conflitto con il potere baronale per il controllo dell’amministrazione locale.

I viceré del Cattolico e di Carlo V sembrano tra l’altro assecondare questo nuovo clima non esitando a punire esemplarmente i baroni più riottosi e violenti e garantendo i querelanti mediante la concessione di salvaguardie regie che di fatto li sottraggono dalle possibili ritorsioni della giurisdizione feudale.

Ma nel XVI secolo non sono solo le autorità centrali a tenere il fiato sul collo ai feudatari, questi devono ormai fare i conti anche con le violente reazioni delle comunità infeudate che non esitano ad intraprendere vere e proprie sedizioni armate contro le loro prevaricazioni.

Nel 1494 il barone di Ferla, denunziando i suoi vassalli che gli “disobbediscono e lo provocano con insolenze”, è costretto a chiedere l’invio di un commissario regio affinché sia ripristinata la sua autorità.

La situazione non dovette però mutare perché agli inizi del ‘500 è la stessa Regia gran corte a prendere l’iniziativa di mandare un commissario a Ferla dopo che ben 200 uomini armati avevano liberato un arrestato, ucciso due uomini del governatore, feriti altri due e fatto scomparire il governatore stesso.

Nel 1516 a Sortino folle di rivoltosi aboliscono le gabelle, cacciano il governatore, tolgono la verga al capitano e “ad modum guerre” prendono il castello. A Palazzolo, nello stesso anno, “diversi capipopolo, trai quali 4 mastri”, dichiarano tutti gli Alagona ribel li e affiggono alle porte delle loro case e a quella della chiesa certi cartelli in cui intimano loro di andarsene, minacciando “sangue e fuoco”.

Nel 1517 il barone di Buscemi, Gaspare Ventimiglia, è ucciso durante una rivolta che saccheggiò il suo castello. Da un documento del 1525 sappiamo che la vedova del barone, che non riusciva più a riscuotere le rendite di Buscemi, era in carcere da almeno tre anni, dove non aveva nemmeno di che sostenersi.

Dopo essere stata imprigionata nel castello della sua stessa baronia, e poi a Messina, era in quell’anno a Palermo

dove seguiva gli spostamenti del viceré Monteleone, che aveva l’abitudine di farsi seguire dai carcerati in attesa di giudizio.

Di casi come questi sono pieni i registri della cancelleria ma quello che interessa delineare è il mutare, agli albori dell’età moderna, del clima socio-politico alla base del rapporto tra autorità regia, feudatari e vassalli.

Appare evidente che sotto l’attacco congiunto di una forte autorità sovrana e di una nuova concezione del rapporto vassallatico il feudo, tanto più quello popolato, entra in crisi.

Anche quando rampolli delle più blasonate e potenti famiglie feudali del tempo – Alagona, Moncada, Ventimiglia – i feudatari iblei sembrano oramai come soccombere alle inesorabili dinamiche che contribuiscono all’affermazione di una coscienza municipale.

di Marco Monterosso

© E' VIETATA LA RIPRODUZIONE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI